平均寿命と認知症【相続手続きの相談窓口】

「問題」

平均寿命が男性81歳、女性87歳を超えたといわれるなかで、この度、新しく「健康寿命」という言葉を聞きました。これはどういう意味ですか?

「解説」

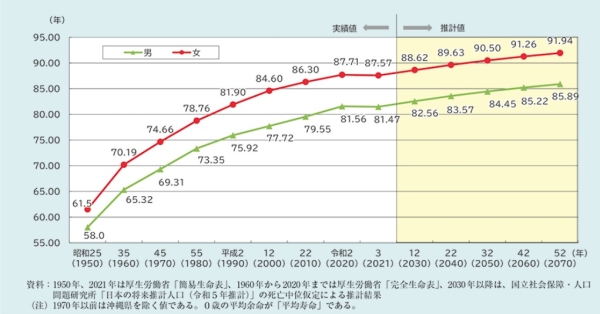

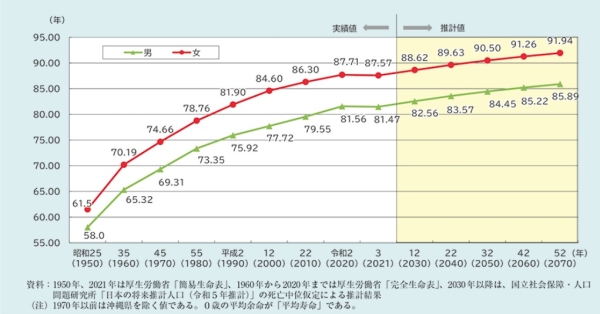

平成29年度において、男性の平均寿命は81歳、女性は87歳を超えたといわれております。医療の発達に伴い、今後さらに寿命が伸び、一説によると、令和32年を超えるころには、男性は84歳、女性は90歳を超えるといわれています。

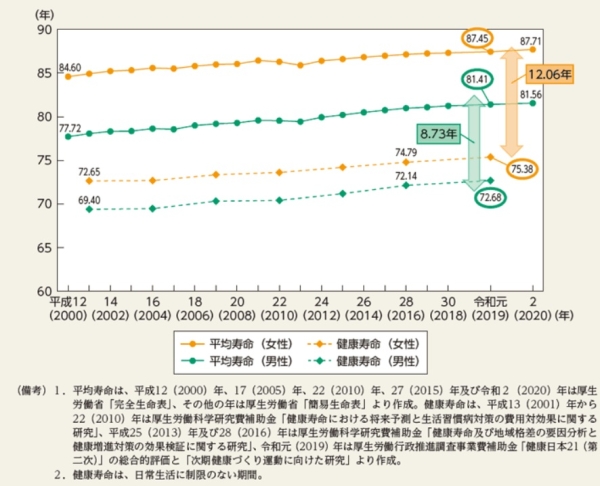

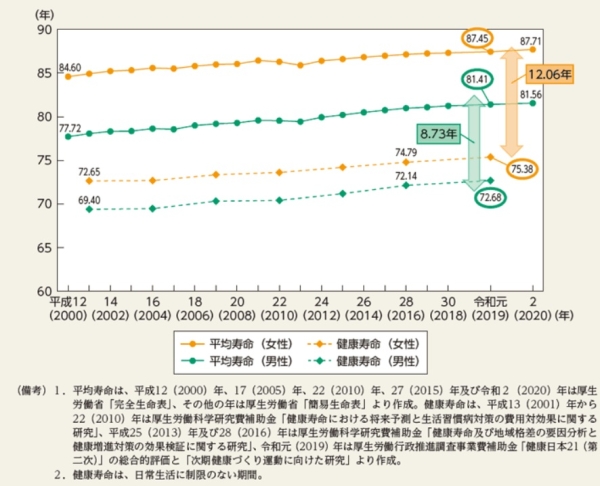

生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対して、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます。(平成26年版厚生労働白書)

【平均寿命と健康寿命の差】

令和4年の内閣府の発表によると、令和元年における平均寿命と健康寿命との差は男性8.73歳、女性12.07歳となっています。

この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で日常生活が制限される状態となることを意味しています。

これらはあくまでも平均値であり、比較的その期間が短いケース(1年から3年)から長期(15年から20年)の場合にいたるまでの平均となります。

特に高齢者の場合、身体的な障がいから意思判断能力の障がいへと連動する場合も多いので、資産の管理や処分に必要な「判断能力」を有する期間、いわばこの「健康寿命」を念頭に設計することが大切です。

【これからの人生を考える際に「認知症の発症」は現実的な問題】

「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力を喪失してしまうことによって、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。

その最大の原因の一つが「認知症」です。令和2年時点で65歳以上の高齢者のうち600万人が認知症と認定され(令和2年厚生労働省資料)、また、その予備軍も400万人と推計されています。合わせて1000万人にのぼり、高齢者人口の約4分の1となる計算になります。

今後もこの数は増え続けることが予測され、私たちの人生あるいは相続対策を考える際には、この認知症発症期間というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。

決して遠くない将来、認知症もしくはそれと同じレベルの「判断能力を失った期間」を迎えるとするならば、その期間には、あなたの資産は誰がどのように管理するのでしょうか?

現在、各所で行われている「相続相談」あるいは「相続対策」では、この視点がすっぽり抜け落ちてしまっています。

平均寿命が男性81歳、女性87歳を超えたといわれるなかで、この度、新しく「健康寿命」という言葉を聞きました。これはどういう意味ですか?

「解説」

平成29年度において、男性の平均寿命は81歳、女性は87歳を超えたといわれております。医療の発達に伴い、今後さらに寿命が伸び、一説によると、令和32年を超えるころには、男性は84歳、女性は90歳を超えるといわれています。

生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対して、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます。(平成26年版厚生労働白書)

【平均寿命と健康寿命の差】

令和4年の内閣府の発表によると、令和元年における平均寿命と健康寿命との差は男性8.73歳、女性12.07歳となっています。

この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で日常生活が制限される状態となることを意味しています。

これらはあくまでも平均値であり、比較的その期間が短いケース(1年から3年)から長期(15年から20年)の場合にいたるまでの平均となります。

特に高齢者の場合、身体的な障がいから意思判断能力の障がいへと連動する場合も多いので、資産の管理や処分に必要な「判断能力」を有する期間、いわばこの「健康寿命」を念頭に設計することが大切です。

【これからの人生を考える際に「認知症の発症」は現実的な問題】

「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力を喪失してしまうことによって、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。

その最大の原因の一つが「認知症」です。令和2年時点で65歳以上の高齢者のうち600万人が認知症と認定され(令和2年厚生労働省資料)、また、その予備軍も400万人と推計されています。合わせて1000万人にのぼり、高齢者人口の約4分の1となる計算になります。

今後もこの数は増え続けることが予測され、私たちの人生あるいは相続対策を考える際には、この認知症発症期間というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。

決して遠くない将来、認知症もしくはそれと同じレベルの「判断能力を失った期間」を迎えるとするならば、その期間には、あなたの資産は誰がどのように管理するのでしょうか?

現在、各所で行われている「相続相談」あるいは「相続対策」では、この視点がすっぽり抜け落ちてしまっています。

成年後見制度とその限界【相続手続きの相談窓口】

「問題」

認知症などによって意思判断能力が失われた場合には「成年後見制度」を活用することで、資産・事業承継対策は万全に行われていると考えてよいのでしょうか?

「解説」

成年後見制度では、認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害等の事情により、意思判断能力が万全ではない人の法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度です。

後見人は本人のために財産をしっかり守るという職務を負うことから、家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・監督下に置かれます。

したがって、本人にとって本当に意味のある、合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や、家族にメリットがあるような行為、例えば、将来の相続を見越して生前贈与や財産の整理・処分することは、基本的に認められません。

つまり、成年後見制度を利用している限りにおいては、柔軟な財産の管理は難しく、家族のための支出や、将来の相続対策を考えたくてもほぼ何もできません。また、たとえ本人の為であったとしても、積極的な投資や運用など実行できません。

「POINT」

成年後見制度の目的は、意思判断能力を失った被後見人の代わりに、後見人が、被後見人の財産を守る(減らさないように)よう、強い権限で管理することです。したがって、本人や周囲の希望とは関係なく、「本人にとって最低限必要な支出」しか認められなくなります。一方で、被保険者の身上監護(介護や医療にかかわる施設入所)については成年後見制度を利用するしか方法はありません。

以上のことから、他の生前対策と成年後見制度をうまく組み合わせて、双方の利点を活かす設計が必要となります。

認知症などによって意思判断能力が失われた場合には「成年後見制度」を活用することで、資産・事業承継対策は万全に行われていると考えてよいのでしょうか?

「解説」

成年後見制度では、認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害等の事情により、意思判断能力が万全ではない人の法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度です。

後見人は本人のために財産をしっかり守るという職務を負うことから、家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・監督下に置かれます。

したがって、本人にとって本当に意味のある、合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や、家族にメリットがあるような行為、例えば、将来の相続を見越して生前贈与や財産の整理・処分することは、基本的に認められません。

つまり、成年後見制度を利用している限りにおいては、柔軟な財産の管理は難しく、家族のための支出や、将来の相続対策を考えたくてもほぼ何もできません。また、たとえ本人の為であったとしても、積極的な投資や運用など実行できません。

「POINT」

成年後見制度の目的は、意思判断能力を失った被後見人の代わりに、後見人が、被後見人の財産を守る(減らさないように)よう、強い権限で管理することです。したがって、本人や周囲の希望とは関係なく、「本人にとって最低限必要な支出」しか認められなくなります。一方で、被保険者の身上監護(介護や医療にかかわる施設入所)については成年後見制度を利用するしか方法はありません。

以上のことから、他の生前対策と成年後見制度をうまく組み合わせて、双方の利点を活かす設計が必要となります。

成年後見制度を利用する利点と課題【相続手続きの相談窓口】

「問題」

成年後見制度を利用する利点と課題を教えてください。

「解説」

〈利点〉

成年後見制度の申立ての動機は、1位が預貯金の管理・解約となっています。本人確認が必要な預貯金口座からのお金の引出しには、成年後見制度を使わざるを得ません。同様に、不動産の処分等の手続きをするという申立ての動機もあります。

最近では、相続手続き上、例えば父親が亡くなり、相続人である母親が認知症というケースにおいて遺産分割や放棄などの法的なことが一切できなくなることから、成年後見制度を使うこともあります。

〈課題〉

成年後見制度を利用する人の数は、令和3年12月現在、23万9,933人前後といわれています。認知症及びその予備軍は全国で860万人以上とされている実態から比べれば、この数字は少ないといえます。

利用する人が少ない理由として、後述の手続きや管理の問題と合わせ、そもそも成年後見制度を使う必要がないということが挙げられます。

支えるべき家族が近くにいれば、預貯金等の財産管理や不動産、賃貸物件の管理、さらには入院入所手続きなども含めて、家族としてある程度現実的な対応は可能ですので、必ずしも成年後見制度の利用が必要とはいえません。

そしてもう一つは、成年後見制度を利用する際の負担が大きく、できれば使いたくないという人が多いことが挙げられます。成年後見制度を使うと、後見人は年1回、裁判所へ財産の状況や1年間の収支、財産目録等を作成し報告する義務があります。

また、成年後見制度を使ってしまうと、できることが限られてしまいます。例えば、親元に年に一度家族が集まるような場面で、例年通り親が全員の食事代を払っていたものが、その制度を利用すると会食代は割り勘で参加者の個人負担となります。

成年後見制度は、「対象者の財産を減損させない」ことが目的ですので、「家族や本人の想い、希望」に必ずしも応えられる制度ではないことが、制度利用を躊躇させる理由といえます。

成年後見制度を利用する利点と課題を教えてください。

「解説」

〈利点〉

成年後見制度の申立ての動機は、1位が預貯金の管理・解約となっています。本人確認が必要な預貯金口座からのお金の引出しには、成年後見制度を使わざるを得ません。同様に、不動産の処分等の手続きをするという申立ての動機もあります。

最近では、相続手続き上、例えば父親が亡くなり、相続人である母親が認知症というケースにおいて遺産分割や放棄などの法的なことが一切できなくなることから、成年後見制度を使うこともあります。

〈課題〉

成年後見制度を利用する人の数は、令和3年12月現在、23万9,933人前後といわれています。認知症及びその予備軍は全国で860万人以上とされている実態から比べれば、この数字は少ないといえます。

利用する人が少ない理由として、後述の手続きや管理の問題と合わせ、そもそも成年後見制度を使う必要がないということが挙げられます。

支えるべき家族が近くにいれば、預貯金等の財産管理や不動産、賃貸物件の管理、さらには入院入所手続きなども含めて、家族としてある程度現実的な対応は可能ですので、必ずしも成年後見制度の利用が必要とはいえません。

そしてもう一つは、成年後見制度を利用する際の負担が大きく、できれば使いたくないという人が多いことが挙げられます。成年後見制度を使うと、後見人は年1回、裁判所へ財産の状況や1年間の収支、財産目録等を作成し報告する義務があります。

また、成年後見制度を使ってしまうと、できることが限られてしまいます。例えば、親元に年に一度家族が集まるような場面で、例年通り親が全員の食事代を払っていたものが、その制度を利用すると会食代は割り勘で参加者の個人負担となります。

成年後見制度は、「対象者の財産を減損させない」ことが目的ですので、「家族や本人の想い、希望」に必ずしも応えられる制度ではないことが、制度利用を躊躇させる理由といえます。

家族信託とは何か【相続手続きの相談窓口】

「問題」

最近、よく耳にする「家族信託」とはどのようなものですか?

「解説」

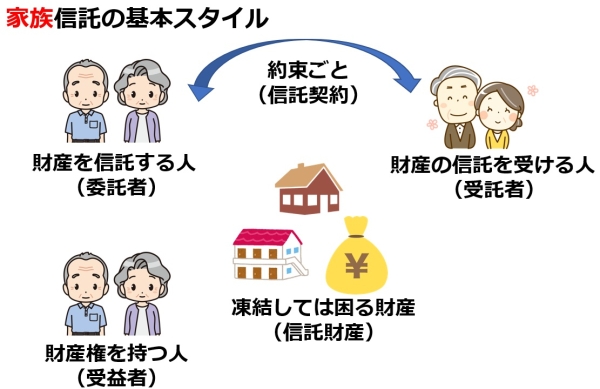

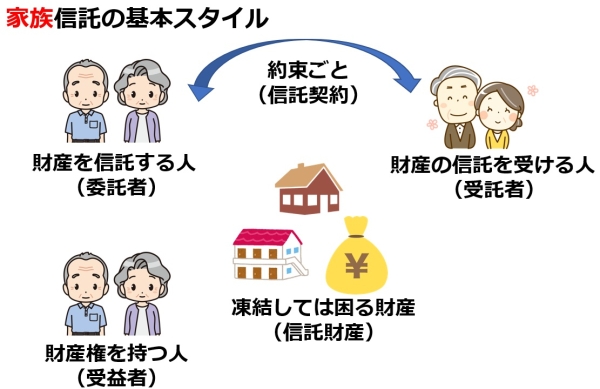

「家族信託」とは、簡単に説明すると、今財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

ある面では管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性が出てきています。

仕組みはシンプルです。

財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、つまり託す財産のことを「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの三者構造で成り立っています。

法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」の誰でもなることができます。家族信託にはこの受託者に家族、親族が就くことで、「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

最近、よく耳にする「家族信託」とはどのようなものですか?

「解説」

「家族信託」とは、簡単に説明すると、今財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

ある面では管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性が出てきています。

仕組みはシンプルです。

財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、つまり託す財産のことを「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの三者構造で成り立っています。

法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」の誰でもなることができます。家族信託にはこの受託者に家族、親族が就くことで、「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

家族信託のメリット【相続手続きの相談窓口】

「問題」

家族信託を利用する側での最大のメリットは何ですか?

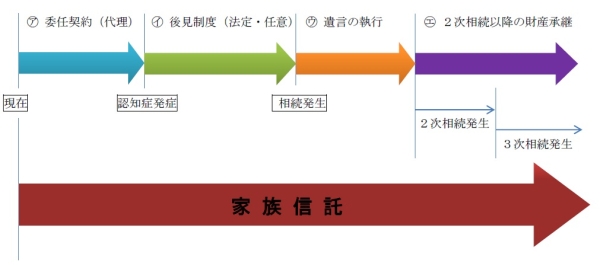

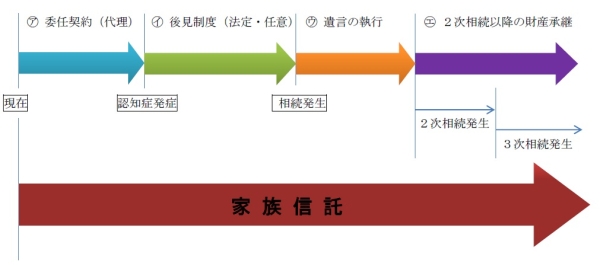

「解説」

家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれています。それぞれの制度を利用するにはそれぞれの別の手続きを必要としますが、家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが最も大きなメリットといえます。

つまり、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

また最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった遺言に書くべきところを信託契約で遺しておくことで、託していた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。

家族信託を利用する側での最大のメリットは何ですか?

「解説」

家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれています。それぞれの制度を利用するにはそれぞれの別の手続きを必要としますが、家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが最も大きなメリットといえます。

つまり、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

また最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった遺言に書くべきところを信託契約で遺しておくことで、託していた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。

家族信託と成年後見制度の使い分け【相続手続きの相談窓口】

「問題」

家族信託と成年後見制度はどう使い分けるのでしょうか。

「解説」

成年後見制度というのは、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行なうことですから、あくまで「本人のため」という視点は絶対的です。したがって、本人にとってメリットのない行為や、本人の財産を減らす可能性のある行為は基本的に認められていません。

一方、本人の気持ちとして、「相続人のためにできることはやっておきたい」という想いがあったとしても、その想いを前提とした行為は成年後見制度には「なじまない」ものとなてしまいます。

よって、後見を受ける本人のメリットだけを考えた契約行為などは成年後見制度を活用し、同時に将来の相続を見据えた契約行為の部分は家族信託を活用するといった、両制度の有利な点を活かした使い分けが必要になります。

「法定後見制度と任意後見制度、そして家族信託」

法定後見制度は、後見を受ける人が認知症など「判断能力を失った状態」となった段階で、通常、家族が裁判所に申請することで開始されます。この際の後見人は裁判所が適切と判断した者が指名を受け就任することになります。家族が候補者となることは可能ですが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。

これに対し、「任意後見制度」という制度があります。この制度は、本人が元気なうちに後見開始時(判断能力を喪失した段階)に、誰を後見人にするかをあらかじめ決めておく制度です。ここでは後見人に家族を指名するなど自由度がある一方で、後見人が正しく後見できているかどうかを監視する「監督人」を置くことが義務付けられています。

もし、任意後見によって指名された後見人が、適切な後見活動ができていないと裁判所が判断した場合は、後見人は解任され、裁判所が指名する後見人に交代することになります。

法定後見も任意後見も、実際の財産管理を行うのは、「後見開始」が審判された後からとなりますので、後見開始前における契約行為を後見人が行うことはできません。

さらに任意後見制度の活用であっても法定後見制度と同様、あくまで後見を受ける側にとってのメリットになるか否かが、後見行為の最大の基準となります。

これに対して、家族信託には成年後見制度のような制約がないため、本人が元気なうちに財産管理について希望をしっかり託しておくことで、受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することができるという点で、大きく異なります。

家族信託と成年後見制度はどう使い分けるのでしょうか。

「解説」

成年後見制度というのは、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行なうことですから、あくまで「本人のため」という視点は絶対的です。したがって、本人にとってメリットのない行為や、本人の財産を減らす可能性のある行為は基本的に認められていません。

一方、本人の気持ちとして、「相続人のためにできることはやっておきたい」という想いがあったとしても、その想いを前提とした行為は成年後見制度には「なじまない」ものとなてしまいます。

よって、後見を受ける本人のメリットだけを考えた契約行為などは成年後見制度を活用し、同時に将来の相続を見据えた契約行為の部分は家族信託を活用するといった、両制度の有利な点を活かした使い分けが必要になります。

「法定後見制度と任意後見制度、そして家族信託」

法定後見制度は、後見を受ける人が認知症など「判断能力を失った状態」となった段階で、通常、家族が裁判所に申請することで開始されます。この際の後見人は裁判所が適切と判断した者が指名を受け就任することになります。家族が候補者となることは可能ですが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。

これに対し、「任意後見制度」という制度があります。この制度は、本人が元気なうちに後見開始時(判断能力を喪失した段階)に、誰を後見人にするかをあらかじめ決めておく制度です。ここでは後見人に家族を指名するなど自由度がある一方で、後見人が正しく後見できているかどうかを監視する「監督人」を置くことが義務付けられています。

もし、任意後見によって指名された後見人が、適切な後見活動ができていないと裁判所が判断した場合は、後見人は解任され、裁判所が指名する後見人に交代することになります。

法定後見も任意後見も、実際の財産管理を行うのは、「後見開始」が審判された後からとなりますので、後見開始前における契約行為を後見人が行うことはできません。

さらに任意後見制度の活用であっても法定後見制度と同様、あくまで後見を受ける側にとってのメリットになるか否かが、後見行為の最大の基準となります。

これに対して、家族信託には成年後見制度のような制約がないため、本人が元気なうちに財産管理について希望をしっかり託しておくことで、受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することができるという点で、大きく異なります。